Publications > Bulletins de l’association

Publié le 1 juin 2019

Bulletin 59 La demoiselle du kiosque (à Besançon, place Saint Pierre)

juin 2019 François Lassus

L’histoire m’a été contée il y a une dizaine d’années par la fille des principaux personnages. Mais cela n’a

été que par bribes au fil de discussions décousues, sans que le récit soit continu, sans que le temps ait été pris, avant son décès en 2003, de lui poser les questions pertinentes qui auraient permis de préciser différentes circonstance et de mettre au point l’aventure en accord avec elle.

Je n’en ferai donc ici pas un récit historique, mais plutôt une nouvelle : aucune des ressemblances avec des personnages ayant vécu n’est due au hasard, mais il y a sans doute dans le récit tiré des confidences de la vieille demoiselle des divergences avec la réalité, des parties reconstituées qui peuvent n’être que vraisemblables.

Aussi les personnages ne sont-ils désignés que par un prénom, et celui-ci n’est pas nécessairement celui que le protagoniste a porté.

François Lassus

Au point central de Besançon, sur la place Saint-Pierre, les photographies anciennes montrent un

kiosque à journaux.

Ce n’était déjà plus la « place Saint-Pierre » à l’époque de ces photos, mais pas encore la « place du

Huit-Septembre ». La plupart des Bisontin ont oublié comment elle se nommait entre ces deux appel

lations : elle était du « Quatre-Septembre »… l’écart de quatre jours entre la date de la Libération de la

ville en 1944 et celle de la proclamation de la République en 1871 a permis de ne pas chambouler les

habitudes, d’autant que la plupart des Bisontins ont continuer à utiliser le nom d’usage plutôt que le nom

officiel. Je vais ici faire comme eux.

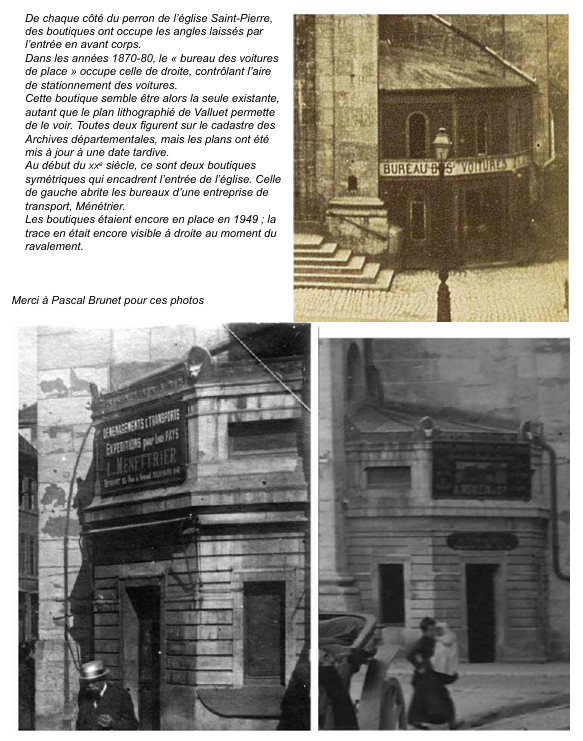

Le kiosque a disparu, remplacé puis supprimé dans les rénovations successives de la place… il était

là où est aujourd’hui l’arrêt de bus. De même, ont disparu les deux boutiques qui, contre l’église Saint

Pierre, abritaient des sociétés de transport.

On devine dans le kiosque la silhouette de Françoise

(ou de sa fille Séraphine) attendant le client…

Dans les années qui suivent immédiatement 1900, le kiosque était tenu par Françoise, épouse d’un charron d’origine suisse, Auguste, lui-même fils d’un boulanger de Payerne. Le couple (ou du moins l’épouse) habitait tout près de là, à l’angle de la place et de la rue de l’Arsenal : la femme n’avait

qu’à traverser la rue pour rejoindre le kiosque. Le père, qui travaillait à Saint-Ferjeux, pouvait ne pas

rentrer tous les soirs à ce domicile, qu’il avait peut être même quitté : il était employé dans une en

treprise de ferronnerie d’art à la Butte (Gandillot et Roy, à moins que ce ne soit Degoumois…).

C’est à Saint-Ferjeux que les époux ont d’abord habité, avant de s’installer au centre-ville.

Le père de Françoise, Martin, était d’une famille de carriers de la région de Saint-Vit ; il a suivi le

chemin de ses pères. De la carrière des Essarts Martin, il avait sorti les gargouilles de la basilique

de Saint-Ferjeux (bâtie entre 1884 et 1898). Il reste ensuite à Besançon et travaille à la Malcombe, où

son fils opère après lui.

On sait que pour Pierre Marnotte et Alphonse Delacroix, et déjà d’autres architectes avant eux

dès la fin du xviiie siècle, la pierre de Chailluz n’avait plus bonne presse, et qu’il fallait rechercher dans lesenvirons des carrières de pierre bien blanche et unie. D’ailleurs, la couleur si chaude de la pierre bison

tine était généralement occultée par la patine noire que certains défenseurs des vieilles pierres voulaient

conserver, par exemple en 1906, quand il a été question de restaurer la façade de l’hôtel de ville.

C’est chez une autre des filles de Martin, la « Fafouine » – mariée deux fois avec des pères de famille,

mais sans enfant elle-même –, qui tenait un restaurant rue de l’Abreuvoir (aujourd’hui rue Jean-Petit),

près du marché couvert, que le fils du carrier avait rencontré la Françoise : sans doute lors d’un passage

elle pouvait même sans doute sur veiller son lieu de travail depuis le pauvre logement que les deux femmes occupaient, seules apparemment le plus souvent.

Parmi tous les passants qui s’arrêtent devant le kiosque, il en est un qui n’est pas passé inaperçu

de la jeune fille.

Un jeune homme de 22 ans, Léon, passe en effet au moins deux fois chaque jour sur la place,

à l’aller et au retour de son domicile à son lieu de travail. Le jeune employé des postes habite chez

son père – Jean-Baptiste, un ancien cantinier militaire d’origine alsacienne, fier d’être propriétaire

de sa maison rue du Chasnot. La poste centrale était alors à côté du palais Granvelle, face à l’église

Saint-Maurice : le nom d’ « ancienne poste » est restée à la galerie municipale qui en occupe

l’emplacement, libéré par la construction des bâtiments de la rue Proudhon que le Président de la

République a inaugurés en 1911.

Peut-être aurait-il pu prendre le « tramway électrique », qui à l’époque desservait le centre ville : il

aurait pris la ligne qui mène de l’église des Chaprais à Canot, en passant par la rue de Préfecture ;

mais il a sans doute préféré faire le trajet à pieds, et s’arrêter sur la place Saint-Pierre… peut-être

d’abord pour acheter le journal du jour.

Comment les choses se sont-elles concrétisées entre le jeune postier et la demoiselle du

kiosque ? On peut facilement imaginer bien des situations… Bref, les jeunes gens n’attendent pas

l’autorisation des parents pour donner naissance à un garçon, Henri, en 1903.

II faut dire que Jean-Baptiste refuse d’abord de cautionner le mariage de son fils : la famille de

la jeune fille n’est pas assez « assez bien », et Léon est encore bien jeune. Surnuméraire dans

l’administration des postes (non-titulaire, en attente qu’un poste de fonctionnaire se libère : apprenti

en quelque sorte), il n’a pas encore vraiment le pied à l’étrier. Il faudra qu’il trouve un meilleur parti !

Le jeune Henri est donc élevé par sa mère, qui s’installe dans la rue des Granges, peut-être avec le

père de son enfant, devenu « commis des postes ». Mais officiellement, le domicile de Séraphine,

comme celui de Léon, reste celui de leurs parents respectifs.

Cependant, Jean-Baptiste doit bien se rendre à l’évidence : Léon est son seul garçon, et ce ne

sont pas les filles qui transmettront son nom à leurs enfants. L’insistance finit par porter ses fruits et

le père doit se résoudre à accepter le mariage. Il a lieu en 1906, et il y est présent.

Veuf en 1909, Jean-Baptiste se remarie trois ans plus tard avec une veuve de Baume-les-Dames ;

mais il a 65 ans et, même si la nouvelle épouse a vingt ans de moins, et la naissance d’un rejeton

est pour le moins hypothétique.

Contrairement à son frère, lieutenant dans un bataillon de chasseurs, Léon n’apparaît pas au

remariage de son père. C’est qu’une condition draconienne accompagne le mariage de Léon : le

ménage doit quitter Besançon.

Le postier poursuit donc sa carrière hors de sa ville natale, et accepte en 1920 une situation

dans un protectorat du Moyen Orient, lors d’une réorganisation du service postal militaire, avec

l’équivalence du grade militaire de commandant : il y reste 14 ans, sans obtenir à son grand regret

la prolongation qui lui aurait permis d’y atteindre la retraite. Sa famille l’avait rejoint et leur fils y fait

son service militaire.

Vingt-trois ans après le fils, une fille apparaît dans le ménage : Madeleine naît en 1926. Son père

a alors 48 ans, sa mère 44, et son frère 23… Henri se marie alors que sa sœur a 2 ans ; il meurt

en 1977.

Rentré en France en 1934, l’employé des postes reste trois ans à Nancy, puis prend sa retraite

à Besançon en 1936. Il s’installe en location dans un appartement laissé vacant par le décès de sa

propriétaire, au deuxième étage d’un immeuble donnant sur un square du centre-ville : leur fille, 68

ans plus tard, était encore locataire de ce même appartement : elle y est décédée en 2003.

François Lassus