Publications > Bulletins de l’association

Publié le 1 janvier 2022

Bulletin 61 Besançon La rue Mairet

2022 janvier Madame E. Paulin

Réputation ou réalité ?

Rappelons brièvement avec Boileau ce qui caractérise les tragédies triomphantes des années 1660 – 1685. Il écrit dans le chant III de son « Art poétique » (1674) :

« Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli »

Et plus loin :

« Ce qu’on ne doit point voir, qu’un récit nous l’expose »

C’est la fameuse règle des trois unités : lieu, temps et action, à laquelle il faut ajouter celle du ton, de la bienséance.

Qu’en est-il de cette règle dans la tragédie de Mairet ?

A côté de constituants essentiels de la tragédie classique :- – –

– un fondement historique : la victoire des Romains sur le vieux roi Syphax en Afrique du Nord ;

– la représentation des passions : sa veuve Sophonisbe aime Massinisse qui s’est allié aux Romains ;

– le renversement du bonheur en malheur : le poison pour elle, le poignard pour lui après leur nuit de noces car leur amour n’a pas d’avenir.

Les unités de temps et de lieu sont observées moins rigoureusement qu’elles ne le seront dans la seconde moitié du XVIIe siècle : action sur deux jours, et dans deux lieux (palais royal et camp des Romains).

Si la « Sophonisbe » annonce la tragédie classique, peut-on aller jusqu’à dire que Jean Mairet en est l’inventeur ?

En fait la fameuse règle des trois unités n’est pas réellement une nouveauté, lorsque Mairet s’en fait le champion. Aristote, inspiré par les œuvres d’Homère, par le théâtre d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, avait cherché dans sa « Poétique » à fixer les règles d’élaboration de la tragédie. Mais son texte fut méconnu en Occident pendant un millénaire. Après la chute de Constantinople, les érudits hellénistes se

réfugièrent dans la péninsule italique avec leurs manuscrits dont les traductions,éditions et commentaires furent très nombreux au XVIe siècle.

François Ier qui fit venir d’Italie des artistes, des poètes et aussi des théoriciens de la poésie dramatique, permit ainsi à l’œuvre d’Aristote de pénétrer en France. Du Bellay préconisa l’imitation des Anciens pour donner à la langue française une grande littérature. Jules César Scalinger (La « Poétique » (1561)), érudit d’origine italienne, publia ses réflexions sur la règle des unités. Avec Jean de la Taille, Vauquelin de la

Fresnay, Jodelle et sa « Cléopâtre captive », première tragédie française (1552), avec Garnier et « Les Juives » (1582), on était sur le chemin du théâtre régulier. Puis le XVIe siècle se finit dans la violence et les désillusions. La littérature des dernières années se fit l’échec des engagements, des guerres, des repliements de l’individu sur lui-même. Après 1580, les auteurs dramatiques s’occupèrent de moins en moins des unités, de la bienséance.

Au début du XVIIe siècle, le théâtre apparaissait encore comme le domaine privilégié de l’excès. La tragi-comédie dominait. Il faut retenir parmi le grand nombre d’auteurs, Alexandre Hardy qui mit en scène des sujets atroces, des violences ; Théophile de Viau dont la « Pyrame et Thisbée » (1621) contraste par sa

modération, son langage adouci, l’action simplifiée. Mairet admira cette œuvre qui tendait vers le respect des trois unités. Elle eut un succès considérable. Proche de lui, Chapelain, en 1630, opposa une doctrine « raisonnable » du théâtre sérieux à la fantaisie débridée de la tragi-comédie et généralement du théâtre irrégulier. Il ressentait le changement dans les exigences d’un certain public aristocratique et

délicat, changement qui poussa Mairet à publier ses idées dans la « Préface de Silvanire » (1631), afin de se situer dans le débat sur les règles qui avait commencé en 1628. Il est d’ailleurs le seul à avoir eu alors une activité théorique importante. Il affirme tout d’abord sa dette envers les auteurs de pastorales italiens, puis il expose l’exigence nouvelle de rationalité et de convenance développée dans la construction

de l’intrigue, des dialogues, des chœurs. Il prône la vertu, la constance amoureuse, l’honnêteté ; ce qui allait tout à fait dans le sens de la reprise en main qui caractérise la seconde moitié des années 1620. Avec la montée de l’absolutisme et les interventions de Richelieu qui protégeait beaucoup d’auteurs dramatiques (Rotrou, Corneille, Mairet…), une pression croissante s’exerçait sur les impératifs de la

civilité : c’était le retour de l’ordre moral. Cependant, si Mairet partage les convictions de Chapelain, à savoir qu’il faut respecter les Anciens et que l’œuvre doit édifier les bonnes mœurs, pour lui la finalité de la représentation dramatique, c’est le plaisir de l’imagination. Cette conception du plaisir dans les règles contraignantes fait de Mairet, dans le contexte polémique de l’époque, un esprit plutôt indépendant.

A partir de 1634 et jusqu’en 1639, d’autres auteurs ressuscitèrent la tragédie.

Leurs pièces pouvaient être qualifiées de régulières, à condition d’entendre le mot assez largement. On observe que petit à petit l’affirmation de soi du personnage, la peinture de l’amour y gagnent en intensité. Parmi eux, Pierre Corneille qui, après sa « Médée » (1635), connut un véritable triomphe avec « Le Cid » en 1637. Succès qui provoqua de violentes attaques de la part de ses contemporains. Mairet,

probablement jaloux, fut un des plus virulents et lui reprocha avant tout le manque de respect des unités. Richelieu intervint dans la querelle. Après avoir accordé un soutien discret aux adversaires de Corneille, car « Le Cid » tendait à remettre en cause la politique de renforcement du pouvoir royal, il joua l’apaisement et ordonna aux deux protagonistes de se réconcilier. Cet épisode sonne le début des

désillusions de Mairet. Il écrivit encore trois tragi-comédies, puis découragé par la consécration de la nouvelle idole, il quitta définitivement le théâtre.

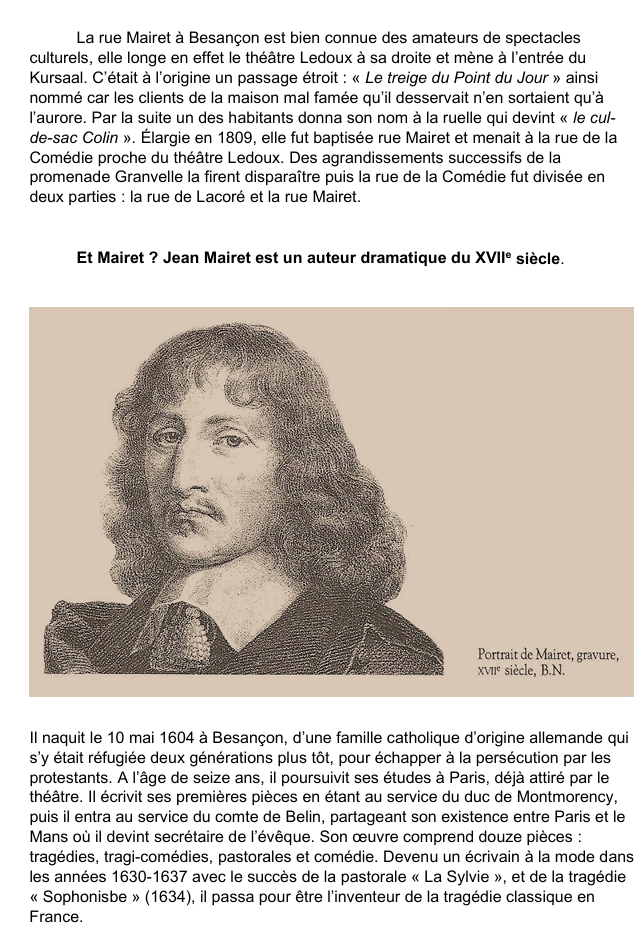

N’ayant jamais rompu ses liens avec la Franche-Comté, Mairet profita de ses relations amicales avec un Comtois avocat à Besançon puis diplomate au service des Habsbourg qui le fit nommer résident de Franche-Comté à Paris, alors que la France était encore en guerre contre l’Espagne. Mairet joua un rôle essentiel dans la négociation qui s’engagea entre les deux belligérants et l’Autriche sur le statut de

Besançon et de la Comté et il signa en 1649 une « cessation d’armes » entre cette dernière et la France. Mais ayant écrit un éloge du roi d’Espagne, il fut soupçonné par Mazarin de trahir les intérêts français et s’exila à Besançon en 1653. C’est là qu’il mourut en1686 après être rentré en grâce en 1665.

Que devint son œuvre ?

Les pièces n’ont été que très peu jouées depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, mais elles ont été redécouvertes à la fin du XXe siècle.

Elles ont fait l’objet d’études approfondies sous la direction de Georges Forestier, dont le fruit est l’édition en quatre volumes du théâtre complet. On y trouve confirmation que Mairet ne fut pas l’inventeur de la règle des trois unités, mais, comme il se qualifiait lui-même, qu’il fut « un passeur » qui la remit au goût du jour. Avec sa tragédie « Sophonisbe », il fut un précurseur qui fit doublement date : dans l’histoire du établissement du genre et dans la mise en place du modèle de la tragédie classique française.

Elisabeth Paulin

Sources :

– Théâtre complet de Jean Mairet« Les rues de Besançon » d’Eveline Toillon

– « Mon vieux Besançon » de Gaston Coindre

– « La tragédie » de Jacques Morel

– « Poétique » d’Aristote

– « Art poétique » de Vauquelin de la Fresnaye

– Livret de l’exposition Jean Mairet (2004) – Bibliothèque d’étude et de conservation

– Collection littéraire Lagarde et Michard

– Le XVIIe siècle, collection « Itinéraires littéraires » chez Hatier