Publications > Bulletins de l’association

Publié le 1 novembre 2025

Bulletin 62 Du 4 septembre 1870 à la fin du siècle, les débuts difficiles de la IIIe République (2e partie).

Michèle Manchet

En 1870, le régime impérial, bien qu’évoluant vers le parlementarisme, était de plus en plus impopulaire. Lors des élections de 1869, les républicains avaient obtenu 45% des voix et, à Besançon, avec la parution le 10 avril 1869 du journal « le Doubs » (J Gros, E Ordinaire, Ch. Beauquier, A Fanart) l’opposition s’affirmait. Le proudhonien Édouard Ordinaire avait été élu député.

La politique extérieure de Napoléon III avait mené à des guerres successives, meurtrières et plus ou moins justifiées, donnant cependant à la population un sentiment d’invincibilité. Certes, la guerre contre les Autrichiens en Italie avait abouti à l’unité du pays et nous avait valu Nice et la Savoie, mais aussi l’ire des catholiques conservateurs, autrement dit de tous, à propos de l’affaire romaine. De toutes ces guerres, l’armée sortait amoindrie, tant en hommes qu’en armement et fournitures et n’avait aucunement été réorganisée ; pourtant, la guerre fut déclarée à la Prusse le 19 juillet 1870, grâce à l’habile provocation de Bismarck avec la dépêche d’Ems, alors qu’initialement il ne s’agissait que du refus, refus partagé et accepté, par la France de voir un Hohenzollern sur le trône d’Espagne !

Le député d’Andelarre, lucide, annonça que « cette guerre serait terrible, sans armée, sans alliés, sans raisons ni prétextes » et ce fut le cas.

Les forces opposées étaient fortement disproportionnées, l’artillerie allemande (canons Krupp) très supérieure ainsi que la stratégie et la logistique., démontrée par l’utilisation des voies ferrées. Les premiers affrontements furent tous des défaites, l’Alsace et une partie de la Lorraine rapidement conquises, et l’ennemi poursuivant l’invasion du territoire, Le Maréchal Bazaine, que Napoléon III avait nommé commandant en chef – Bazaine qui eût tant espéré devenir vice-roi du Mexique lors de la désastreuse campagne et dont l’héroïsme n’était plus qu’un souvenir – Bazaine se laissa enfermer dans Metz avec l’armée du Rhin (39 généraux, 170 000 hommes, 4 000 officiers et 1 .700 canons).

Napoléon III et le maréchal Mac Mahon tentèrent de les délivrer mais, à la suite d’une trahison, ils furent poursuivis puis encerclés dans Sedan par une armée de 250 000 hommes (pour 125 000 Français) ; les affrontements, le 1er septembre, semblaient sans issue :15 000 morts et blessés et 90 000 soldats menacés. Les Prussiens avaient perdu environ 10 000 hommes, ce qui donne une idée de l’acharnement des combats de part et d’autre.

Napoléon III, malade, mais surtout désireux d’éviter la perte de trop nombreuses vies humaines, se rendit à l’ennemi et le 2 septembre, au matin, signa la capitulation militaire, aux conditions rigoureuses, mais sans préliminaires de paix et sans abdication.

L’Impératrice devenait Régente, elle put gagner rapidement l’Angleterre. L’Empereur fut conduit en Allemagne par la Belgique et détenu dans un château près de Cassel. Il sera libéré le 17 mars 1871.

Les prisonniers furent internés, durant un mois, à Iges, en Moselle, dans un camp dit de la misère, tant les conditions y étaient effroyables, avant d’être transférés en

Allemagne, dans des camps improvisés, où ils restèrent captifs durant deux à dix mois.

À Paris, la nouvelle fut connue le 3 septembre. Après une journée d’émeute, la foule envahit bruyamment l’Assemblée, réclamant un changement de régime.

Léon Gambetta

Le dimanche 4 septembre, à l’Hôtel de ville, Gambetta proclama alors la République en ces termes : «Le Peuple a devancé laChambre qui hésitait ; pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République……La République a vaincu l’invasion en 1792, la République est proclamée. La révolution est faite au nom du salut public. » La déchéance de l’Empereur fut également annoncée. La République ne deviendra effective qu’avec les lois constitutionnelles de 1875 et la déchéance de Napoléon ratifiée officiellement le 4 mars 1871. Léon Gambetta

Les députés républicains formèrent aussitôt un « gouvernement provisoire de Défense nationale », autoproclamée, qui mit fin à l’appareil législatif et dont une délégation partit s’installer à Tours pour lutter contre l’invasion prussienne. Le gouverneur militaire de Paris, le général Trochu, en fut nommé président, Léon Gambetta, partisan de la guerre à outrance, cumulant les fonctions de ministre de l’Intérieur et de la Guerre.

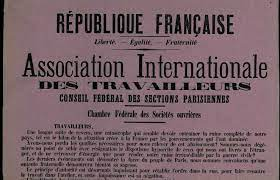

Cette troisième République, à peine ébauchée, fut contestée, d’une part par les monarchistes, d’autre part par les républicains extrémistes, socialistes, anarchistes, marxistes acquis aux idées largement diffusées en France de l’Association internationale des travailleurs (AIT), aux statuts rédigés par Karl

Marx, créée à Londres en 1864 pour leur émancipation. Son but était de détruire les régimes politiques en place pour les remplacer par des pouvoirs autonomes locaux, les Communes. L’AIT était très active en Suisse et avait une section jurassienne militante importante : elle rassemblait au moins 25 000 adhérents dont 10 000 en France sans compter les sympathisants. Elle perdra peu à peu son influence et sera dissoute en1876.

Dès septembre 1870, des mouvements insurrectionnels se déclenchèrent dans de nombreuses villes (Lyon, Paris, Marseille Saint-Etienne, Le Creusot, etc.) pour accéder à la démocratie directe avec le retour aux valeurs de 1789.

À Besançon, l’annonce, le 4 septembre 1870, de la défaite, de la déchéance de l’Empereur et de la proclamation de la République, provoqua une liesse populaire, Sedan devenant une victoire politique, la foule pensant finie la guerre qui aurait été dirigée uniquement contre Napoléon III !

Le maire, Léon Proudhon, bonapartiste, fut remplacé par l’horloger Louis -Joseph Fernier, républicain modéré, et le préfet Véron de Farincourt par l’ex-député Edouard Ordinaire, qui fera vite preuve de sa totale incapacité, même dirigé par sa femme Zoé ! Toutefois le climat social était explosif dans la ville où la moitié de la population, comptant environ 50 000 habitants, était ouvrière, essentiellement horlogère, déjà partiellement syndiquée et comportant de nombreux comités ouvriers, en étroite liaison avec les horlogers suisses révolutionnaires du Locle et de La Chaux-de-Fond, prêts à assurer des soutiens armés au futur gouvernement communal.

Le « Manifeste de l’Internationale aux travailleurs de tous pays » avait été publié dans le journal Le Doubs du 23 juillet 1870, incitant à la solidarité dans la lutte des classes.

Toutefois l’échec de la Commune de Lyon (menée par Bakounine) le 26 septembre 1870 et la proximité des combats retardèrent l’insurrection, alors reportée à mai-juin 1871. Elle sera finalement empêchée par la répression sanglante de la Commune de Paris du 21 au 28 mai et poursuivie jusqu’au 7 juin 1871, puis par la surveillance exercée partout en France (dite Campagne à l’intérieur) pour débusquer conspirateurs et agitateurs. On comprend que la Commune de Paris ne fut pas seulement le résultat des souffrances endurées durant le siège, du 17 septembre 1870 au 28 janvier 1871 mais l’aboutissement d’un projet mûri de longue date, facilité par l’armement de la population (garde nationale) durant la guerre. D’ailleurs, après la honteuse reddition du maréchal Bazaine sans combattre, le 27 octobre 1870, une Commune insurrectionnelle put être établie à l’Hôtel de ville de Paris le 31 octobre, dirigée par Flourens et Blanqui, grâce à l’action des bataillons populaires de la garde nationale. L’Hôtel de ville put être dégagé après quelques jours par l’intervention des gardes mobiles bretons dirigés par le colonel de la Villesbret, aidés par les bataillons bourgeois de la garde nationale. Des mesures répressives sévères furent prises, qui contribueront au déclenchement de l’insurrection du 18 Mars 1871.

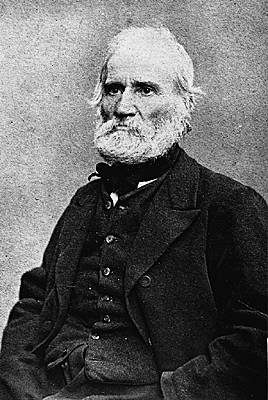

Louis -Auguste Blanqui, dit l’Enfermé ou le Martyr, car il passa 35 années de sa vie en prison, était un révolutionnaire professionnel, militant pour l’établissement d’une dictature ouvrière Il avait été emprisonné, sur ordre de Thiers, avant le début de la Commune, ce qui lui sauva peut-être la vie.

Gustave Flourens brillant libre penseur et familier de K Marx, il participa à la Commune de Paris et y trouva la mort.

Après Sedan, alors que le pays connaissait agitation sociale et instabilité politique et qu’une sévère épidémie de variole ajoutait des malades aux blessés des combats, les Allemands (qui ne connurent qu’une défaite, au fort de Ham, dans la somme !) avançaient vers l’est et le centre de la France.

Alors que Paris était assiégé depuis le 18 septembre, Gambetta dut gagner Tours en ballon les 7, 9 et 10 octobre, puis, le 9 décembre, Bordeaux où le gouvernement s’était déplacé, Orléans étant occupée. Il appela l’ensemble de la nation à participer à la guerre et décréta la « levée en masse » pour tenter de reconstituer une armée…à former en trois mois… et créer des corps francs, dévolus à la guérilla contre l’ennemi (missions de jalonnements, d’embuscades, de surprises). Dans ces surprises s’illustra le corps franc du Jura, dirigé par le capitaine Huot, qui écumait la campagne et, chaque semaine, faisait une entrée triomphale à Besançon, ramenant prisonniers, chevaux, voitures de munitions et de vivres, pris à l’ennemi.

Dans le nord et l’est, les francs-tireurs furent nombreux, venant même de Paris et de l’étranger, telles les chemises rouges de Garibaldi. On en dénombra près de 70 000 avec 3 000 officiers, leur recrutement étant toutefois disparate, allant de véritables héros aux pires soudards. Gambetta tenta en vain de les réintégrer à l’armée régulière. À la fin de la guerre, on comptait encore 350 corps-francs dont 35 étrangers, avec 1 135 officiers et 28 580 soldats. Malgré des opérations réussies, ils furent controversés et peu appréciés de la population, par contre les Allemands les redoutaient et ils leur causèrent un grand nombre de morts.

Le gouvernement, malgré son bellicisme, devait douter du succès de son entreprise car des pourparlers eurent lieu dès septembre, au château de Ferrières, entre Jules Favre, ministre des affaires étrangères, et Bismarck, mais en vain, chacun restant sur ses positions. Bismarck négociait aussi secrètement avec la Régente Eugénie.

Par ailleurs, Thiers fut chargé de trouver des soutiens, militaires ou diplomatiques, dans les pays proches : Italie, Royaume-Uni, Autriche, mais ne rencontra pas de succès, la politique extérieure de Napoléon III ayant été par trop brouillonne et ayant créé des mécontents. Thiers négocia avec Bismarck des conditions d’armistice qui paraissaient acceptables, mais, le 5 novembre, Trochu et Gambetta s’obstinèrent à poursuivre les hostilités

La guerre s’intensifiait partout (Paris affamé était bombardé chaque jour depuis décembre), le gouvernement se résolut à y mettre fin. L’Empire allemand avait été proclamé dans la galerie des glaces à Versailles, le 18 janvier 1871. Le 19 janvier le général Trochu avec 150 000 soldats et gardes nationaux fit une ultime tentative pour libérer Paris, à Buzenval. Il échoua, avec des pertes humaines très importantes. L’armistice sera finalement signé par J Favre et Bismarck le 26 janvier 1871, et annoncé le 28 dans le journal officiel.

(L’armée de l’Est avait été oubliée, un cessez- le feu toutefois décrété mais pas toujours respecté, un texte rectificatif fut publié le 15 février.)

L’armistice était valable trois semaines, la France devait procéder à des élections législatives pour former une assemblée susceptible de négocier la paix

Gambetta, qui souhaitait poursuivre la guerre avait démissionné le 6 février.

Le 8 février, une assemblée fut élue au suffrage universel ; elle se réunit à Bordeaux où le gouvernement de Défense nationale lui remit ses pouvoirs. Elle était composée, à majorité monarchiste, de 638 représentants du peuple. Adolphe Thiers fut nommé chef du pouvoir exécutif. La loi Rivet d’août 1871 lui attribuera le titre de Président de la République

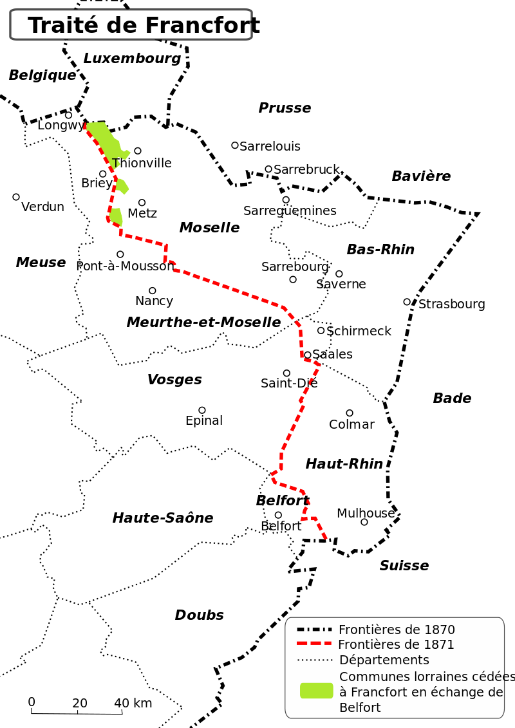

S’ensuivirent d’âpres négociations et de longs débats, pour aboutir à la signature des préliminaires de paix le 26 février, puis au traité paix de Francfort le 10 mai 1871.

La France perdait l’Alsace et la Lorraine (une grande partie)

Elle devait payer cinq milliards de francs-or d’indemnité de guerre… ou tribut ? et restait partiellement occupée jusqu’au paiement total exigé en trois ans

La libération du territoire sera effective en septembre 1873 grâce au succès des emprunts nationaux émis par Thiers

En juin 1871, une enquête parlementaire fut chargée d’étudier les conséquences des décisions du gouvernement de Défense nationale : conséquences territoriales, financières mais surtout humaines et le constat fut sévère, Gambetta traité de « fou furieux » pour avoir poursuivi cette guerre, qui avait causé 139 000 morts, 143 000 blessés, 320 000 malades (variole, dysenterie, typhus) et 475 000 prisonniers (18 000 sont enterrés en Allemagne). Lors du refuge en Suisse de l’armée de Bourbaki avec 87 000 hommes, 1 700 militaires moururent dans les semaines qui suivirent malgré les soins prodigués.

Du côté allemand, peu de prisonniers (35 000), mais 65 000 morts et 89 000 blessés et malades.

À Besançon, après le 4 septembre, l’enthousiasme républicain fut vite remplacé, au regard de l’avancée prussienne, par la crainte de l’occupation de la ville, d’autant que les rumeurs les plus alarmantes faisaient état d’exactions diverses. Des paysans des alentours vinrent s’y réfugier avec mobilier, vivres et bestiaux, l’église de La Madeleine transformée pour l’occasion en entrepôt de bœufs ! En octobre, lors de l’approche des Prussiens, Auguste Castan, conservateur de la bibliothèque, entreprit d’en cacher les documents les plus précieux dans les caves. Son frère cadet, Francis, polytechnicien et capitaine d’artillerie, avait été fait prisonnier à Sedan et, après Iges, envoyé en Poméranie à Stettin dans un camp abritant plus de 20 000 captifs. Ils purent correspondre régulièrement, le courrier parvenant parfois grâce à l’entremise du conservateur de la bibliothèque de Berlin, G. Pertz, qui était un ami et le resta. Durant toute la guerre, A. Castan tint un journal, sans doute recopié, après sa mort, en 1892, par son épouse (manuscrit 1838 B M E) et déposé assez tardivement à la bibliothèque de conservation.

Les combats se rapprochaient et le Comité de Défense, constatant l’inadaptation des fortifications existantes à la portée (6 kms), la cadence et la puissance de l’artillerie allemande, prescrivit de les renforcer et de les compléter au plus vite : le fort des Justices, la lunette de Charmont et deux fortins à la Chapelle des Buis furent entrepris rapidement.

Le général Albert Cambriels, blessé à Sedan, prisonnier et évadé, qui avait été chargé de reconstituer une armée pour les combats des Vosges était le commandant de la 7e division militaire. Après la défaite de La Bourgonce, le 6 octobre, il se replia à Besançon où il arriva le 12 octobre avec 30 000 hommes Il établit son quartier général dans la maison des Frères des écoles chrétiennes à Saint-Claude. Toutefois le préfet Ordinaire qui exigeait Garibaldi, n’en voulait pas, et Gambetta dut venir pour l’imposer !

A Castan raconte qu’il fut contacté pour procurer au Général une carte d’état-major de la région, alors au 1/80.000, car il n’en possédait pas, pas plus que des Vosges où les combats furent livrés à l’aveuglette en quelque sorte.

Le 17 octobre les Allemands pénétraient en Franche-Comté, se dirigeant sur l’Ognon : Cambriels y massa des troupes, des combats se déroulèrent du 22 au 25 octobre (Cussey, Etuz, Buthiers, Auxon, Châtillon) qui empêchèrent leur progression. Le général von Werder, menacé sur son flanc gauche par les troupes du colonel Perrin et, sachant Besançon protégé au nord, se dirigea sur Dijon, qui sera occupée le 30 octobre.

Besançon n’était plus immédiatement menacée.

Les combats avaient causé 74 morts et 237 blessés qui arrivèrent en ville pour être soignés : hôpitaux et infirmeries s’organisèrent, en prélude à la venue de l’armée de Bourbaki en déroute et ses cinquante morts par jour, en janvier.

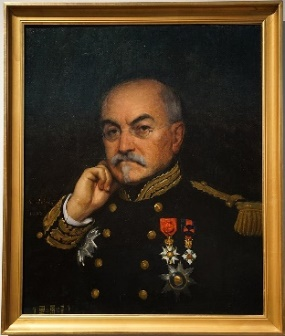

Le 19 octobre, le capitaine de vaisseau Marius Rolland avait été chargé par le ministre de la Marine d’organiser les gardes nationaux de la Haute -Saône : six bataillons furent formés, armés et équipés en un mois. Il fut alors, début décembre, (temporairement) nommé général de division de l’armée auxiliaire, commandant supérieur de la 7e division et de la place de Besançon.

Le 26 octobre le général Cambriels fut mis en disponibilité pour soigner ses blessures. Il reprendra du service en 1872. Ses successeurs furent peu compétents.

Dès son arrivée, assisté du colonel Benoît, directeur des fortifications, il ordonna la construction de cinq ouvrages, (Montfaucon, Fontain, Palente, Montboucons, Rosemont) et, durant les quatre mois suivants, surgirent redoutes et batteries, terrassées et palissadées, qui permirent à 40 000 soldats et 400 canons d’être répartis sur 45 km au pourtour de la ville. Rolland créa une fonderie à Casamène, l’arsenal fabriquant des cartouches. Dix mille hommes participaient à ces travaux, des bataillons furent appelés en renfort, de la Loire et de la Haute -Saône. En outre, à la Citadelle et à Bregille, dix pièces de marine à longue portée furent installées, 200 marins chargés de leur maniement. Par ailleurs, Rolland, intransigeant quant à la discipline, fit s’entraîner les troupes de la garnison et veilla à stocker de la nourriture dans la place.

En janvier, durant l’effroyable retraite de Bourbaki avec son armée décimée, un grand nombre d’hommes, affamés, dépenaillés, blessés, ensanglantés, victimes de maladies contagieuses (variole, diphtérie, typhus, dysenterie) furent pris en charge au mieux dans la ville, alors que la variole se répandait dans la population et que la peste bovine sévissait, tuant 1 200 têtes de bétail. Les 21 et 22 du mois, une attaque prussienne par une colonne de mille hommes et trois batteries put être repoussée, la ville résista à son encerclement prolongé jusqu’à la fin de janvier.

Le temps de l’armistice était enfin venu

Le comité de secours aux blessés, future Croix -Rouge, avait permis l’internement en Suisse de l’armée de Bourbaki, répartie dans tous les cantons hormis le Tessin.

La guerre avait causé 2 179 morts à Besançon d’octobre 1870 à février 1871. En 1876, les corps des victimes furent regroupés et enterrés au cimetière des Champs Bruley. En 1879, un imposant monument funéraire fut érigé en leur honneur.

Le 10 mars 1871, Rolland céda le commandement de la 7e division militaire au général Rebilliard. Il quitta Besançon le 22 mars, ovationné par plus de 10 000 personnes. Après 1873, le général Séré de Rivières, polytechnicien et directeur du Génie, compléta les défenses établies par Rolland, auquel il rendit un vibrant hommage. De 1873 à 1883, elles furent étendues vers le nord, puis, de 1883 à 1886, en direction de l’ouest et du sud, créant une ceinture de forts et de batteries d’environ 50 km de périmètre, en application du système défensif « Séré de Rivières. »

Général Séré de Rivières

1873

Les révolutions quelque peu passées de mode…la guerre et l’occupation du territoire terminées, la jeune République, toujours sans constitution, n’avait, de ce fait, toujours pas de caractère définitif.

Après l’élection du maréchal de Mac-Mahon le 24 mai 1873, le soir même de la démission d’Adolphe Thiers, qui y fut poussé par les députés monarchistes, après avoir affirmé : « la monarchie est impossible ; il n’y a qu’un trône et on ne peut l’occuper à trois (le comte de Chambord, le comte de Paris, le prince impérial !) la République existe, elle est le gouvernement légal de la France », la loi du 30 novembre 1873 institutionnalisa le septennat personnel du maréchal Mac-Mahon. Cette loi chargea la Commission des Trente de rédiger une constitution pour la France : elle se prononça pour le bicaméralisme, puis les travaux traînèrent. Un projet de loi de janvier 1875 sur l’organisation des pouvoirs publics n’utilisa même pas le terme « République », proposant de laisser à l’écart l’établissement d’un gouvernement définitif… (en attendant que le Comte de Chambord renonce au drapeau blanc ! )

C’est alors, le 30 janvier 1875, qu’Henri Wallon, normalien, agrégé d’histoire, proposa un amendement précisant que le président de la République serait élu à la majorité des suffrages pour sept ans et rééligible. Cet amendement imposait un septennat impersonnel et instaurait définitivement la forme républicaine du gouvernement. Il sera voté à une voix de majorité ! La République l’emportait, la République était fondée.