Publications > Bulletins de l’association

Publié le 1 janvier 2022

Bulletin 61 Besançon « La Maison de campagne » de Cl.A.Colombot (aux Chaprais 1788) face aux contraintes militaires

Janvier 2022 Fr. Lassus « Merci à Robert Guillaume et à Pascal Brunet »

Il n’était pas facile autrefois de construire à Besançon à proximité des fortifications. C’est dans un

endroit qui est aujourd’hui de centre-ville que l’architecte en vogue à la fin du xviiie siècle, Claude-Antoine Colombot (1747-1821) (1) , édifie sa « maison de campagne ». Incluse dans le « périmètre militaire » et conformément aux règles qui régissent cet espace, elle a été détruite pendant le siège de la ville par les Autrichiens en 1814 et son emplacement a longtemps été ignoré, autant que son apparence.

Des plans de l’époque, retrouvés récemment, permettent de présenter cet œuvre de l’architecte, qu’il n’a

que peu profité.

Journal de Charles Weiss (tome 1, 1972)

29 avril 1821.— « M. Colombot, architecte, qui ne manquait pas de talent comme on peut le voir par les façades des maisons de la rue de Traverse [de la Préfecture], élevées sur ses dessins, est mort aujourd’hui dans un grenier de l’hôtel Chifflet [angle rue des Granges et rue de la République] où il était relégué depuis quelques années, abandonné de ses parents et de sa maîtresse, une demoiselle May à qui il avait eu la sottise de faire une donation de toute sa fortune. La destruction d’un joli pavillon qu’il possédait avec un beau jardin aux Chaprais, par suite du blocus de 1814, avait achevé de lui faire perdre la tête qu’il n’avait pas solide depuis bien des années. Il a été longtemps architecte de la métropole, et c’est lui qui a construit le nouveau chœur, les chapelles latérales d’assez bon goût qui accompagnent le maître-autel où

il a eu l’esprit d’encadrer un beau bas-relief en marbre provenant de l’ancien jubé. C’est lui qui a fait construire aussi la grande porte de l’archevêché ; mais ce n’est pas son meilleur ouvrage. »

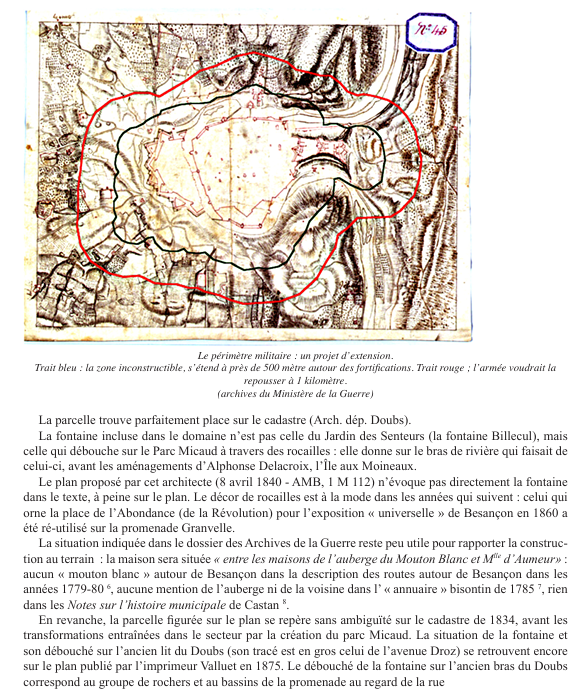

Le périmètre militaire de Besançon

Au-delà des fortifications, depuis la conquête par Louis XIV jusqu’à la guerre de 1870, un périmètre militaire enserre Besançon dans un carcan : chaque siège donne lieu à la destruction de toutes les constructions qui, trop proches des remparts, peuvent fourni des points d’appui à un ennemi. Le cas le plus célèbre est l’abandon du couvent des Dames de Battant, transféré au centre ville lors du siège par les armées d’Henri IV en 1595.

Les invasions du XIXe siècle ont montré que la ville en effet, était vulnérable et que les fortifications

établies par Vauban avaient sans doute leur raison d’être : le blocus de 1815, l’enserrement en 1870, l’occupation en 1940 ont logiquement marqué la ville de garnison, chef-lieu de la 7e division miliaire. Comme en 1595, le vallon de la Mouillère est débarrassé de toute construction en 1814, et la brasserie est rasée avant d’être reconstruite la paix revenue.

L’arsenal de construction et de dépôt n’a pu être installé dans la ville (sa construction a duré de 1840 à

1872) qu’après un renforcement du domaine militaire : la construction des forts de Bregille et de Chaudanne, jugée nuisible par Vauban, est rendue nécessaire par les progrès de l’artillerie comme par la construction de l’Arsenal. La mise en place du système de fortifications Séré de Rivière, après la guerre de 1870, élargit la zone de défense jusqu’à Pouilley-les-Vignes, Châtillon-le-Duc et la Dame-Blanche, Montfaucon, Pugey…

1 Pascal Brunet, Claude-Antoine Colombot (1747-1821), les hôtels particuliers dans l’œuvre architecturale jusqu’à la Révolution. Univ. Fr-Comté, mémoire de maîtrise, 1997 L’architecture du XVIIIe siècle en Franche-Comté, une bibliographie, Mémoire de DEA, 1999.

Un abandon très progressif

Le périmètre militaire est une gêne considérable pour la ville, qui ne peut franchir les fortifications : le

développement des faubourgs de Rivotte et de Tarragnoz – entre les porte Rivotte et taillée pour l’un, Notre Dame et Malpas pour l’autre – est âprement surveillé par l’armée. La construction en 1838 du pont des Chaprais (aujourd’hui pont de la République), donnant un accès plus facile au cimetière installé aux Chaprais avec l’abandon de tous les lieux d’inhumation autour des églises dans la ville, ne permet pas immédiatement la naissance d’un nouveau quartier : il faudra attendre l’après guerre de 1870-71 et l’élargissement du cercle de forts. La gare Viotte, ouverte au trafic en 1856, est construite en bois : le feu doit pouvoir détruire en une demi journée tout bâtiment qui pourrait servir d’appui à un assiégeant, et cela s’applique aussi à toutes les maisons qui s’établissent à moins de près d’un kilomètres des remparts.

Il faut attendre les suites de la Seconde Guerre mondiale pour que les contraintes militaires disparaissent

totalement. La ville et divers services récupèrent à partir de 1945 les casernes Condé, l’abbatiale Saint

Paul, les casernes Saint-Pierre et Saint-Paul, l’arsenal, les forts de Bregille et de Chaudanne… et bien sûr

la Citadelle (2).

Les terrains abandonnés par l’armée permettent la construction des premières cités-dortoirs de Besançon

à Palente et aux Orchamps d’un côté, en conservant les zones de maraîchage des Vaîtes ; au Polygone de

l’autre – « les 408 » – et plus loin à Planoise, mais en laissant de fait une large zone réservée aux militaires…

De la banlieue vers la ville

Les militaires n’abandonnent pas, en effet, la totalité des terrains dont elle dispose : les concentrations

de population constituées dans ces nouveaux quartiers sont située à distance du centre de la ville ; la cité

de Planoise (45 000 habitants prévus lors de la première étape), à l’ouest, est séparée de la ville par un no

man’s land de casernes entourées d’importantes surfaces de terrains militaires, de la route de Dole à l’avenue Brûlard.

En maintenant ainsi son emprise sur un vaste périmètre qui s’insère entre la ville et ses banlieues, l’armée

pérennise de fait la situation antérieure : il est nécessaire de s’éloigner notablement du centre pour trouver des terrains constructibles. L’urbanisme du xxe siècle subit encore les anciennes contraintes qui ont fait que la banlieue ne s’est développée qu’à partir de Saint-Claude, de Saint-Ferjeux et de Palente en direction du centre-ville, et non depuis le centre-ville vers l’extérieur.

Le tracé du tram induit aujourd’hui le peuplement de ces zones à peu près vierges qu’il traverse entre la

ville et les quartiers périphériques, rejetant plus loin les occupants des cités les plus populaires et menaçant ce qui subsiste de l’activité maraîchère et des terrains spécifiques qui la sous-tend.

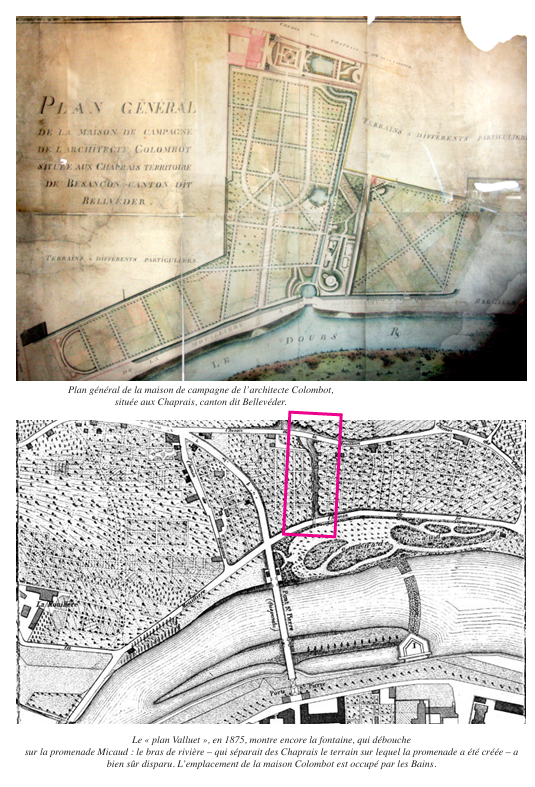

Le maison Colombot

L’architecte Claude-Antoine Colombot (3) est propriétaire d’un terrain aux Chaprais, lieu-dit « le Belvédere » ». En 1788, pour y construire une maison, il lui faut l’autorisation de l’administration militaire ; elle lui est donnée à condition qu’il reconnaisse le droit de voir démolir les constructions en cas de siège, ce qui arrive effectivement en 1814 (4).

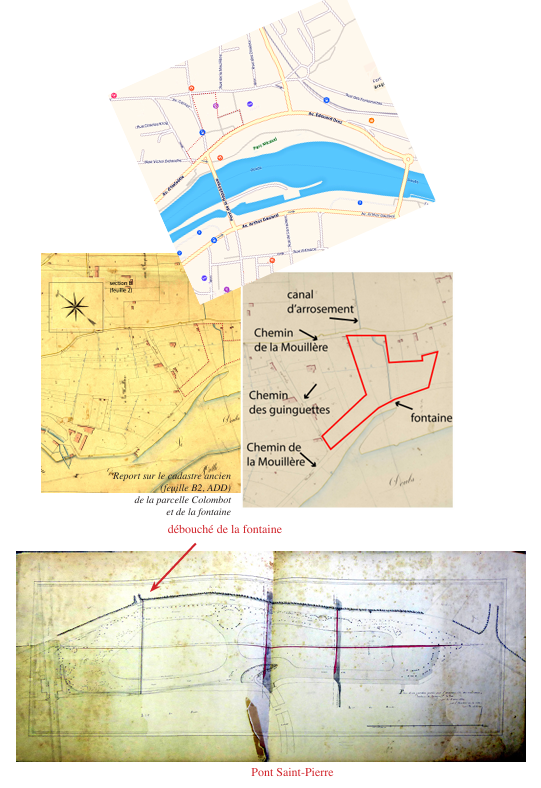

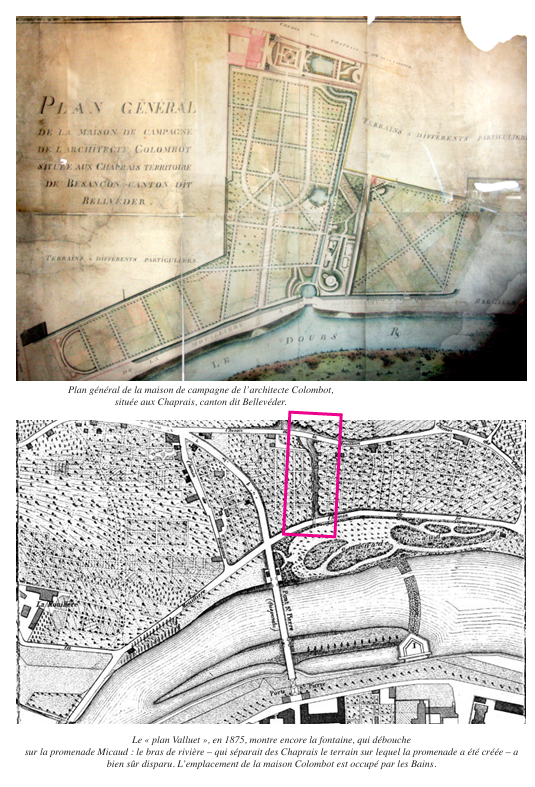

L’emplacement de cette maison se situait entre la promenade Micaud et l’avenue Droz, englobant la

source qui débouche dans le parc (5).

- On sait que le site, avec d’autres éléments fortifiés dus à Vauban (à Besançon, et surtout dans d’autres villes de France) ont été classés par l’UNESCO en 2008 au Patrimoine mondial de l’Humanité.

- Il ne faut pas le confondre avec son père, Jean-Charles Colombot (1719-1782), architecte des eaux et forêts et à ce titre constructeur de nombreuses églises dans la région ; son oncle Jean-Claude (1724-1795) a aussi été architecte.

Un nommé Colombot est reçu citoyen de Besançon en 1609. Sur les architectes, voir Muriel Barbotte, Catalogue de l’œuvre architecturale bisontine de Claude-Antoine Colombot (xviiie siècle), Univ. Besançon, Mém. de D.E.A. d’histoire de l’art, et sur tout René Tournier, “Les architectes bisontins Jean-Charles Colombot (1719-1782) et Claude-Antoine Colombot (1747-1821)”,

Acad. Besançon, P.V. et M., vol. 175 (1962-63), 1964, pp. 157-175. - La sixième coalition des souverains européens se manifeste par l’invasion de la France en 1813-1814 qui aboutit à l’abdication de Napoléon et son départ pour l’île d’Elbe. Besançon est défendu pendant le blocus (4 janvier-2 mai 1814) par le général Marulaz.

- La maison aurait pu ne pas figurer sur le « plan relief » de la ville, conservé à Paris aux Invalides et dont une copie existe depuis 1989 à Besançon, aujourd’hui au Musée du Temps : le plan, habituellement présenté comme étant de 1722, a en effet été mis à jour en 1762 et présente la situation de la ville à cette époque en tenant compte de rues ouvertes entre les deux dates : rue

Neuve (Charles-Nodier), rue du Perron (Chifflet)… ; une nouvelle « restauration » a été réalisée en 1792 mais semble n’avoir concerné que des détails : l’hôtel de la Intendance (Préfecture) n’y figure pas…

Ainsi, la maison de Claude-Antoine Colombot serait située à l’angle de l’avenue Carnot prolongée par

le jardin le long de la rue de la Mouillère ; le parc, bordé du ru débouchant dans le Doubs (aujourd’hui

canalisé), s’étend sur une grande partie de l’espace aujourd’hui occupé par les bains salins et le casino,

englobant l’hôtel des Bains.

- Le Conducteur français, guides des itinéraires routiers publiés par L. Denis de 1779 à 1781, fasc. 26 à 34. Voir F. Lassus, “àl’auberge de l’écu : essai d’ « albergonymie » comtoise”, Barbizier, 2020, p. 181-185. Communication inédite (revue et corrigée), présentée aux Journées de Collonges-la-Rouge, Corèze, 1, 2 et 3 octobre 1998 : Représentations, territoires, limites (Rencontres internationales interdisciplinaires, organisées par l’Université de Franche-Comté, sous la direction de Jean-Philippe

Massonie et Jean-Claude Wieber). Il n’existe à Besançon que l’auberge du Cheval Blanc, rue de Belfort. - Ou plutôt dans le registre de la capitation de 1785 : Eric Thiou, Annuaire des Bisontins à la veille de la Révolution : étude socio-topographique de la population bisontine, Presses universitaires de Franche-Comté, 2011.

- Auguste Castan, Notes sur l’histoire municipale de Besançon (1290-1789), Besançon, 1898

Démolition

Les chroniqueurs de l’époque (du moins ceux qui ne sont pas attachés à l’ancien régime) évoquent les

incendies jugés nécessaires pour la défense de la ville ; la destruction ne concerne pas seulement, loin de là, la maison de Colombot. Ainsi: « un particulier ayant une habitation aux Chaprais s’est rendu chez M. le général à l’effet de connaître s’il devait démolir sa maison attendu que cette démolition paraissait ‘être qu’une simple invitation. M. le général lui a répondu qu’il fallait la démolir mais qu’il pouvait attendre l’arrivée du sénateur qui devait bientôt venir à Besançon. Il n’était point encore arrivé le 4 janvier. »

(Siège de Besançon)

10 janvier. — […] Pendant ce temps d’alarme, on a mis le feu à deux maisons hors la porte taillée, à trois maisons à Canot ; on démolissait l’église de Bregille et quantité d’autres maisons dans les Chaprais. Cet incendie ordonné par le génie et cela sans qu’il y eut presse a jeté la terreur dans toute la ville.

Incendie de Bregille Tout le peuple se réjouissait de ce qu’on avait arrêté les incendies hors de la ville. Cette joie a été très courte. Le onze janvier on a mis le feu par ordre du génie au village de Bregille. C’est une désolation qu’on ne peut exprimer lors que dans la journée du onze janvier on vit presque tout ce village devenir la proie des flammes, par les ordres du commandant du génie Laffaille qui fit égale

ment mettre le feu dans tout les Chaprais. On vit dans cette affreuse journée que des maisons brûlées, des jardinier qui sauvaient leur meubles, qui enterraient le peu de jardinage. Cette mesure nécessaire n’aurait point attristé, mais Laffaille, sous le prétexte que quantité de maisons pourraient servir de défense à l’ennemi, a fait mettre le feu partout.

La destruction des maisons de la banlieue est générale et les chroniqueurs s’en prennent à l’officier du

génie Laffaille, qui aurait envisagé de raser tout les quartiers outre pont (Battant, Arène et Charmont)…

Un liste de 98 maisons dévastées ne donne de détails que pour quelques-unes, et rien notamment pour les plus proches de la ville, rayées au plus tôt de la carte ; elle indique seulement pour le numéro 8: Colombot, architecte ».

De 1814 à 1870

Le périmètre militaire a largement survécu au blocus de 1814 : il est encore en place lors de la guerre de

1870-71. On sait que ce n’est qu’après cette guerre qu’il a disparu et que le quartier des Chaprais, revitalisé par l’ouverture du pont de la République (son premier nom a été « pont des Chaprais », comme il existe encore un « pont de Battant », un « pont de Bregille » et un « pont de Canot », desservant notamment le cimetière extérieur créé hors la ville au début du XIXe siècle.

Les circonstances ont entraîné la constructions dans le périmètre de plusieurs bâtiments que la topogra

phie ne pouvait situer ailleurs. C’est bien entendu le cas de la gare de la Viotte : le tracé du chemin de fer,

en raison des pentes à suivre, ne pouvait passer que là pour être au plus près de la ville (une autre possibi

lité, proposée par …, faisait passer la voie sur un tracé empruntant celui des futurs quais Veil-Picard et de

Strasbourg. On sait que la gare Viotte a d’abord été abritée par un immense bâtiment entièrement de bois, dont la destruction par incendie pouvait être immédiate.

D’autres bâtiments construits dans le périmètre l’ont été entièrement en bois, comme celui qui, au départ

de la rue de Vesoul, a été remplacé en 2019 par une construction moderne. Apparemment, la disparition de ce vestige du périmètre militaire n’a pas suscité de réaction de la part des services historiques de la région.

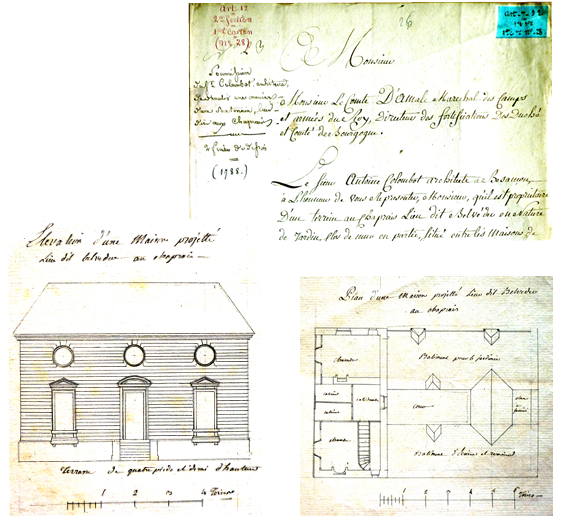

Archives Ministère de la Guerre

(communiqué par Robert Guillaume)

Soumission du sr Colombot, architecte, de demolir une maison dans son terrain, lieu-dit aux Chaprais

2 feuilles de dessin (1788)

« Monsieur le comte d’Amale,

maréchal des camps et armées du roy, directeur des fortifications des Duché et Comté de Bourgogne.

Le sieur Antoine Colombot, architecte à Besançon, a l’honneur de représenter, Monsieur, qu’il est

propriétaire d’un terrein au Chaprais, lieu-dit Belvéder, en nature de jardin, clos de mur en partie, si

tué entre les maisons de l’auberge du Mouton Blanc et Mlle d’Aumeur, l’entrée donnant vis-à-vis le prel de l’archevêque.

Le représentant désireroit pour son utile et l’amélioration de ce terrein, dont il retire peu de profit, étant exposé au pillage des maraudeurs, y construire un bâtiment partie en pierre, partie en brique, et deux hangards, le tout suivant l’esquisse cy-joint. Quoique le jardin où le sieur Colombot désireroit

bâtir fut éloigné des fortifications de la place et déjà tout entouré de bâtimens appartenants à différens

particuliers, le représentant, dans la crainte d’être inquiété dans sa construction et pour se mettre en

règle à cet égard, a l’honneur de vous suplier, Mon sieur le Comte, de lui permettre de construire le

bâtiment projetté dans le terrein dont il s’agit, sous soumission de le démolir à ses rais, si les circons

tances et la nécessité l’exigeoient. [signé] Colombot ».